改写人类走出非洲后的历史

广州地质教授朱照宇: 改写人类走出非洲后的历史 带领科研团队在陕西蓝田发现了一处距今212万年的人类遗址 学术成果在《Nature》发表

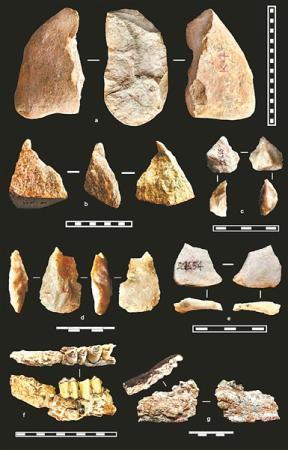

朱照宇团队的部分发现成果。

朱照宇

朱照宇在野外挖掘现场。

近日,中国科学院广州地球化学研究所研究员朱照宇等在国际顶级学术刊物《Nature》上发文。十多年间,他带领的科研团队在陕西发现了一处距今212万年的人类遗址,将人类离开非洲的时间又往前推移了27万年。有评论就此指出,人类有必要重新审视早期人类的起源、迁徙和扩散的经典模式。

7月15日,在中国科学院广州地球化学研究所一间会议室,朱照宇向闻讯前来的媒体和考古爱好者讲述他的学术成果。他耐心地与粉丝们合影,微笑着讲述这十多年的研究过程。朱照宇说,论文报告了陕西省蓝田县上陈村一带新发现的一个更早的古人类旧石器遗址,这比目前公认的非洲以外最古老人类——格鲁吉亚(Georgia)的德马尼西人(Dmanisi)还早约27万年。

文、图/广州日报全媒体记者 杜安娜

准确地说,这是一次迟来的瞩目。早在2016年年底,朱照宇和他的团队就已经完成并向《Nature》杂志提交了这篇论文,又经过长达一年半时间的反复采样,补充证据,最终才通过了最严苛的审核。虽然“跑完全程”充满了烦琐和苛刻的细节,“但最终是成功了”。在现场,朱照宇拿捏着在黄土高原上采集的石器和黄土样本,豁达而笃定。

朱照宇特别强调,这支中外研究合作团队由中国科学院广州地球化学研究所领衔,联合中科院地球环境研究所、古脊椎动物与古人类研究所、南海海洋研究所、地质与地球物理研究所以及英国埃克塞特大学等国内外10余个机构组成。这里包括古脊椎动物与古人类研究所黄慰文研究员和英国国家科学院院士、埃克塞特大学Robin Dennell教授两位著名的古人类学家和考古学家。研究得到中科院地球环境研究所“973”项目、西安黄土与第四纪国家重点实验室项目以及中国科学院、国家自然科学基金委员会项目的资助。“这是一个多单位、多学科交叉联合研究的成果。”朱照宇说。

重要的证据

朱照宇展示了他们从发掘现场取回的部分石器:“尖尖的这个叫尖状器,扁扁的这个叫刮削器。”言语中还透着当时发现这些石器的兴奋劲。

朱照宇说,在前后十多年时间中,他们从这个遗址的17个原生层位中发现了96件石器。在这些石器中除了石核、石片、刮削器、尖状器和石锤,还有一个鹿的下颚以及牛的下颚化石残骸以及其他骨头化石碎片。“这些动物骨头上的切割痕迹,很有可能来自于刮削器,而骨头上的破损痕迹,可能是尖状器所为,具体还需要进一步研究。”

这些分布在发育完整和连续沉积的“风成黄土-古土壤地层”中的人工打制石器,正是朱照宇团队发现古人类存在过的重要证据。

朱照宇谈到,这次,他的团队使用了“古地磁测年法”测定古土壤和黄土沉积层的年龄。通过测量某一地质年代岩石的剩余磁化强度的方向,分析其磁化历史,确定该地质年代的地磁极位置和方向,这种方法和年代标尺是国际上公认的。“沉积物中的磁性矿物就像一个个小罗盘一样记录着磁场方向,当沉淀物被埋藏后,那个时间点的磁性就被锁定,由此可以确定沉积岩年代。”

曾经的困惑

真正到了“收获”的时刻,朱照宇显得异常平静。朱照宇做这项研究的“由头”并不复杂,仅仅是因为读书时候的一个困惑。他说自己一直都在“琢磨这件事”。

上世纪80年代,朱照宇在做博士论文研究期间,受博士生导师、被誉为“黄土之父”的刘东生的指引,开始做黄土研究。那时候,适逢黄土古土壤的研究处于快速发展的时期,诸多创新层出不穷,“比如,当时我国学者首次使用黄土古土壤序列与古地磁方法结合来研究古人类遗址的年代,并用这种方法确定了蓝田公王岭的古人类化石距今115万年。”

作为地质专业的研究生,朱照宇也参与其中。但1988年,朱照宇博士研究生毕业后进入中国科学院广州地球化学研究所工作,“将更多的精力放在对南方红土的研究上。”

直到上世纪90年代末期,一次偶然的机会,朱照宇有机会重回黄土研究的领域。2001年朱照宇重回熟悉的蓝田公王岭,采集了第一批样本。当初的疑问并没有消除,而且越来越大,“我将采集的数据进行比对,和10年前的那项研究数据有很多出入。”为了弄清楚问题究竟出在哪里,朱照宇这次下定决心,把研究团队全部拉到了蓝田公王岭。

无限的想象

详细的地质学调查和高分辨率的古地磁年代测量表明,公王岭的猿人头骨并不是上世纪80年代中后期学界认定的距今115万年,而是距今163万年。朱照宇把这一发现写成论文,2015年发表在国际人类学一流刊物《人类进化杂志》。“这一研究其实也做了十多年。”在朱照宇看来,这是后面更大发现的基础,也是最难逾越的阶段。

在公王岭调查和采集样本的同时,他们也在附近几公里的地方勘查。2007年7月18日,是朱照宇和同事们值得纪念的日子,“在上陈村发现了一个非常连续的黄土-古土壤剖面,没有一点缺失,太漂亮了。”更让他们惊喜的是,突然在里面发现了两块石器,“一刨出来,是两块石器,大家都高兴地欢呼起来”。

后来,团队在附近又找到了很多石器,“当时我们在五六层黄土和古土壤层中都发现了石器”。

他们就像发现了一个宝库,先把这批样品带回来研究,经过鉴定,绝大多数样品均为人工制品!“然后我们再沿黄土层往下继续深挖,穷尽所能,直到再也挖不下去了”。2016年,朱照宇觉得研究可以告一段落了,将手中掌握的信息研究、整理出来,于是有了现在的这项成果。

朱照宇幽默地一笑:“我还会继续深挖下去,还有无限的想象空间。”

对话:

只要在黄土里就有信心

广州日报:回顾这些年,最难度过的是哪一段时光?

朱照宇:(大笑)困难都是可以克服的。其实最难的是在2016年~2017年,当时团队里有两位“老同志”都想放弃了。

这十多年间,我的团队先后送走了8届研究生,我自己带领不同时期的研究生和助手到蓝田现场去了20多次。天气算是一个比较大的困难,天气炎热或者下大雨的时候,没地方可躲,就在山沟底下找个有小树的地方“猫”一下。因为离村子还有一定距离,吃饭一般都是买几块大饼和榨菜充饥,买大西瓜来解渴。

广州日报:研究过程中你们遇到什么困难?是怎么坚持下来的?

朱照宇:其实我感觉并没有特别难的时候。因为每次发掘都有新的发现,让人很受鼓舞。

我们文章的第二作者Robin Dennell教授是英国大不列颠科学院的院士,第三作者黄慰文是中国科学院专门研究古人类旧石器的研究员,他们都是资深的专家,水平很高。从古地磁研究来看,我们的吴翼博士,当时2006年还没来研究所报到,就被“抓”到野外。还有研究团队里其他成员都特别专业勤勉。一方面有“老革命”,一方面有勤奋的年轻人,都是“推着”我走的动力。

我们只要在黄土里就有信心。有时候,有问题就一起讨论,自己质疑自己,这里没有学术权威,大家一起挖土。(大笑)

要说困难,可能是经费,研究过程中经费一直比较缺,也没有专项研究基金,未来希望有所改善。

广州日报:由你发现距今212万年的古人类遗址,重新改写了人类历史,这是偶然还是必然?

朱照宇:科学发展是一个过程,上世纪60年代考古非常活跃,不过黄土序列还没建立起来;到了上世纪70年代后期,建立了黄土-古土壤序列和古地磁技术的发展,才将古地磁研究和黄土序列结合起来研究,取得了初步成果;但那之后,由于研究的难度和各种项目的限制,人们对蓝田地区的古人类活动的研究有所滞后。近年来,国家也有一些寻找更老古人类的研究计划,不过基本是一些重要的古人类遗址,如泥河湾地区、云南地区等,都没有深入涉足蓝田的实地挖掘工作。总的来说,可能是因为我念念不忘,从博士论文研究开始,到后来的新发现,直到今天。

广州日报:你未来的研究计划是什么?

朱照宇:我做博士论文的时候就提出一个“古土壤断代法”,我当时提出,中国有那么多第四纪古生物和古人类遗迹地点,我们如果把它们按照现代研究的思维去进行仔细调查,可能将它们一一精细归位到所属的年代。所以,蓝田的黄土-古土壤气候环境变化与古人类生存环境的变化研究还要继续下去。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。